業界ニュース~ノーベル賞~

みなさんこんにちは!生命工学技術科の安達です。

今週は科学の分野で注目のノーベル賞ウィークです!

先日、ノーベル医学・生理学賞、物理学賞、化学賞が発表されました。

残念ながら今年は日本人の受賞者は出ませんでしたが、来年に期待したいですね。

今日はノーベル医学・生理学賞は「体内時計」の仕組みを明らかにしたアメリカの3人の研究者に贈られました。

ノーベル化学賞はクライオ電子顕微鏡を開発した欧米の3人の研究者 に贈られています。

それぞれの受賞内容を紹介します!

「ノーベル医学・生理学賞」

「体内時計」という言葉を聴いたことはありますか?

「体内時計」とは生物時計ともいわれ、生物の体の中にもともとある働きの一つです。

毎日決まった時間に目が覚めて眠くなるのは、この体内時計が関わっているといわれています。

この体内時計は24時間周期のものがたくさんあり、この時計に従って、目が覚めたり、眠くなったり、消化酵素が作られたり、色々な生理現象が自動的に行われます。

しかし、この生理現象の全てが体内時計で引き起こされるわけではなく、体の外の環境や体調の要因が大きいと言われています。

ですが、時間や環境が判らない状態においておくと、約24時間の周期で活動を行うようになります。

つまり、今が朝かどうかわからなくても、時間になったら自然と目が覚めるわけです。

今回のノーベル賞は、この体内時計をコントロールしている、特定のタンパク質とそれを作り出す遺伝子の働きの仕組みを明らかにした3人の研究者に贈られました。

どうしても朝起きられない・何となく体が重い・昼間に眠くなる・・・・などの症状で困っている方は、

もしかしたら体内時計が調子悪いのかもしれませんね。

つぎは、「ノーベル化学賞」です。

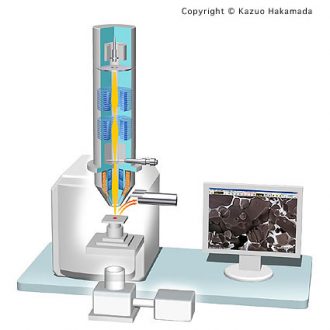

「クライオ電子顕微鏡」の開発によるものですが、この「クライオ電子顕微鏡」とはどんなものでしょうか?

学校の理科室にある顕微鏡は光学顕微鏡(または生物顕微鏡または正立顕微鏡)といって、

光(可視光線)を利用して対象を拡大観察するものです。

それに対して電子顕微鏡は、光の変わりに電子線を用います。

一般に人の目(肉眼)で見られる最小のサイズは0.1mm(100μm)といわれています。

光学顕微鏡は(倍率にもよりますが)1~10μm、つまり0.001mm~0.01mmのサイズのものを見ることができます。

これが電子顕微鏡になると1nm程度(0.001μm、0.000001mm)のサイズでも見ることが可能になります。

この倍率になると、ウイルスや細胞の中の構造など様々なものが観察できるようになります。

しかし、電子顕微鏡は電子線をあてるので、対象となる物質が壊れてしまったり、そのままの状態では見難いものもあります。

そこで、開発された「クライオ電子顕微鏡」は、生物や生物の構造を「凍らせたまま」観察することができるものです。

これで、今まで難しかった生物の構造の観察や作業工程の効率化が図れるようになりました。

これで、生物に関わる様々な研究が更に進むと期待されています!

今回は、2つのノーベル賞について簡単に説明してみました。

科学の世界は、まだまだ分からないことも沢山あるんですね :a7: みなさんも謎の解明に挑戦しませんか?