学科ニュース(2025.7号)

目次

国家試験一次全員通過

人工知能学科の学生全員が、第二種電気工事士(国家資格)の一次試験に合格しました。

この資格は一次(筆記)と二次(技能)の2段階に分かれており、両方で合格する必要がある資格となっています。

受験者の多くは工業高校生や現場経験者であり、しっかりとした対策が合格に不可欠です。

また、この資格は電気に関する知識や施工技術を問うものであり、IT系専門学校で取得を目指すのは比較的珍しいですが、本校人工知能学科の主な就職先であるメーカー、インフラ系企業、ハードウェア開発を行うIT企業などからは、一定の評価を受けています。

さらに、この資格は独占業務資格といい、この資格がないと出来ない工事もあります。そのため、IT業界から独立開業を目指す際にも有利に働くなど、将来のキャリアの選択肢を広げることにもつながります。

本学科では、就職を見据えて資格取得に励む学生だけでなく、高校時代に取り逃した資格にリベンジを挑む学生も、日々熱心に学習に取り組んでいます。

この写真は7月20日(日)の二次試験(技能)に向け、回路の設計や電線の加工と接続といった技能の習得に励んでいるところです。

全員合格を目指して頑張りましょう!

AIコンペ・ハッカソン

電力価格を予測する高精度なAIを開発するコンペ

先月、SMBCグループが主催する「SMBC Group GREEN×DATA Challenge 2025 for Recruiting」というAIコンペが開催されました。

このコンペは、スペインの電力価格の変動を予測する高精度なAIを開発し、その精度を競い合うというものです。参加者はデータサイエンスのスキルを駆使し、実世界の複雑な課題に挑みます。

本校人工知能学科の2年生は、このAIコンペに授業内で取り組み、時系列予測や特徴量設計など、必要な知識を実践形式で学びました。

惜しくも入賞には至りませんでしたが、使用されたデータセットは複雑で予測難度も高く、学生たちにとって非常に有意義な挑戦となりました。

第2回生成AIハッカソン@大阪人間はコードを書いてはいけない?!

「第2回生成AIハッカソン@大阪 人間はコードを書いてはいけない?!」に、学生・教員で参加しました。

イベントページ→ https://osakan-space.connpass.com/event/350982/

このハッカソンのルールはとてもユニークで、「一切、人間がコード(プログラム)を書いてはいけない」というものです。つまり、生成AIにプロンプト(指示)を与え、その返答として得られたコードだけを用いてアプリを開発するという形式です(通称:ポン出し)。

当初、生成AIはまともに動作するプログラムすら返してくれませんでしたが、プロンプトの改善やAIとの対話を重ねることで、徐々に完成度が上がっていきました。

その過程では、生成AIに伝え切れていない情報があったり、論理的に矛盾した指示を出していたことが原因で、思うように進まない場面もありました。こうした経験を通じて、適切に意図を言語化することの難しさを強く実感しました。

今回は『大喜利AIアプリ』を開発。声でお題を話しかけると、AIがユーモラスな大喜利の回答を返してくれるというアプリです。

お題:「こんな女性アイドルグループは嫌だ」

大喜利AI:「アリバイ48」

事件の匂いがするとして、会場の笑いを集めることができました。

他学科コラボが本格化

AIの活用の幅は非常に広く、人が関わる多くの場面において、AIやIT技術による改善・効率化の余地が残されています。

大阪ハイテクノロジー専門学校には、人工知能学科のほかに、医療系・スポーツ系・バイオ系など多様な学科が揃っており、学科を超えたコラボレーションが可能なことも本校の大きな魅力です。

現在進行中のコラボレーションプロジェクトの一部をご紹介します。

● 透析装置シミュレーターの開発

CG・ゲーム開発や、近年ではVR・ARでも活用されているソフトを用い、臨床現場で使用する透析装置の学習用シミュレーターを開発中です。

透析装置は高価で、学生が実物に触れられる機会が限られているという課題があります。本シミュレーターでは、透析装置のセットアップ手順を仮想的に体験できる環境を構築し、学習効率の向上を目指します。

● 音声認識 × 生成AI

病院での検査時には、診療放射線技師が患者に対して口頭で指示を出すのが一般的です。しかし、聴覚に障がいのある方や小さな子どもに対しては、その伝達が難しいという課題があります。

そこで、指示音声をリアルタイムで文字に変換し、生成AIを用いて患者の特性に応じた言葉や表現に変換する仕組みを構築します。このシステムを用いて医療現場でのコミュニケーション支援を目指します。

● 医用画像のモーダル変換

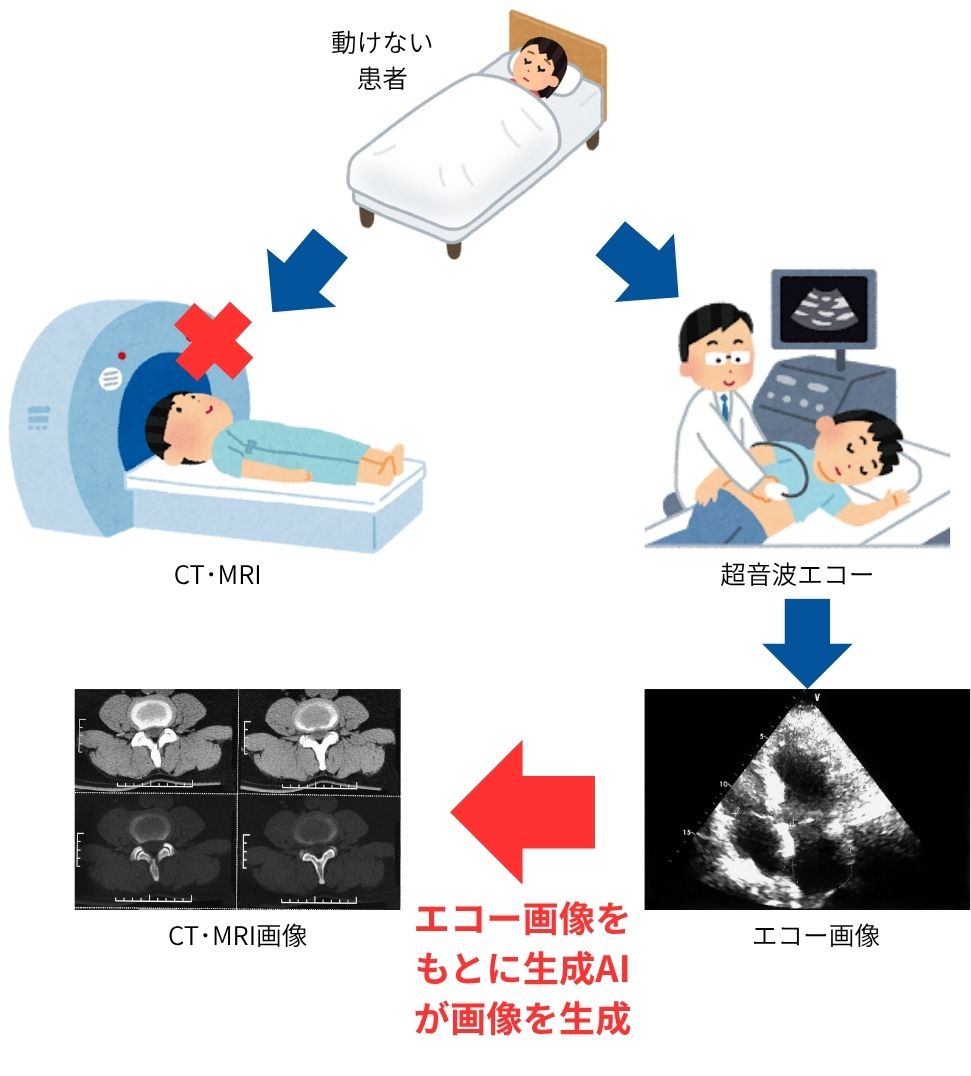

病院で行われる体の中の検査としてCT・MRIがあります。

このCT・MRI装置はとても大型なので、患者さんが自ら動いて撮影する必要があります。

病床から動けない患者にとってはこの検査は非常に負担ですが、ハンディタイプの超音波エコーを使えば、病床から動かずに検査を受けられます。

エコー画像はCT・MRI画像より情報が少ないので、エコー画像とCT・MRI画像をAIに学習させることで、エコー画像からCT・MRI画像を生成する技術が研究されています。

大阪ハイテクでも診療放射線技師学科・人工知能学科で連携し、学生の卒業研究として取り組んでいます!

AI・ITだけでなく3Dのデザイン技術やロボット開発も学べる、人工知能学科のオープンキャンパスはこちらの画像リンクから!