《学生ブログ》全日本AIハッカソン2025に参加して

目次

こちらは学生のイベント体験記をブログ化したものです。

元記事はこちらから → https://zenn.dev/ayaponzu2525/articles/ai-hackathon-2025-report

こんにちは、ayaponzuです!

今回はクラスメイトと一緒に全日本AIハッカソン大阪大会に参加してきたので、その感想をブログにまとめたいと思います。

| 【ハッカソンとは】

ハック(開発や改造という意味)とマラソンを組み合わせた造語です。エンジニアやデザイナーなどがチームを組み、短い期間を決めて一気に開発を行うものです。 開発だけでなく、新しいサービス・ビジネスの発明や参加者のスキルアップ、人材発掘など、幅広い目的で開催されています。 |

過去のハッカソン体験記はこちら → 本校の学生がAIハッカソンで優勝しました!

🟢 イベント概要

- イベント名:全日本AIハッカソン 2025

- 日時・場所:2025年4月26日(土)@TKPガーデンシティ大阪梅田

- 参加理由:クラスメイトから誘われたのと、昨年のテックシーカーハッカソンのリベンジをしたかったから。

- チーム構成:自分(プログラマー)・リーダー・盛り上げ担当の3人チーム

- 主催・協賛企業:THIRDWAVE

🧠 ルール

- 参加形式:3人 × 8チーム(一般部門)

- 与えられたテーマ:「命」

- ルール:10:00〜15:30の間にWebアプリを開発し、デモ可能な状態にすること

💡 アイデア出しとテーマ解釈

テーマの解釈:「命」=健康寿命を伸ばす

「命」というテーマを「いかに健康的に生きるか」と捉え、私たちは眼精疲労を減らすことでQoL(生活の質)を上げるアイデアにたどり着きました。

アイデア決定の流れ

メンバーとのブレインストーミング(の結果「眼精疲労チェックAIアプリ」を開発することに決定しました。

🛠️ 開発プロセス

使用した技術

- フレームワーク:Django(Python)

※フレームワークとは、Webアプリなどの開発を効率化するための土台となる機能やソフトウェアのことです - ライブラリ:dlib、shape_predictor_68_face_landmarks(顔のランドマーク検出モデル)

※ライブラリとは、ソフトウェア開発でよく利用される機能や処理がまとまったものです

以上の2つは似ていますが、作りたいものをスピーディに作るためには欠かせないものなんです!

苦労したポイント

最大の課題は「眼精疲労をどう定量的に評価するか?」でした。

理想的には複数の指標を使いたかったのですが、時間が限られていたため目の開閉や形状の判定に絞り、まず動くものを完成させる方針にしました。

🎤 最終発表・成果物

- プレゼン形式:3分間の間で、口頭説明 + デモ体験

- 発表内容:テーマの解釈の説明 → 眼精疲労の課題説明 → デモ体験の流れ

- 審査の様子:審査員の教授が実際にアプリを操作しながら評価してくださいました

- コメント:「AIを使ってしっかりテーマに向き合った」と好意的なフィードバックをいただけました

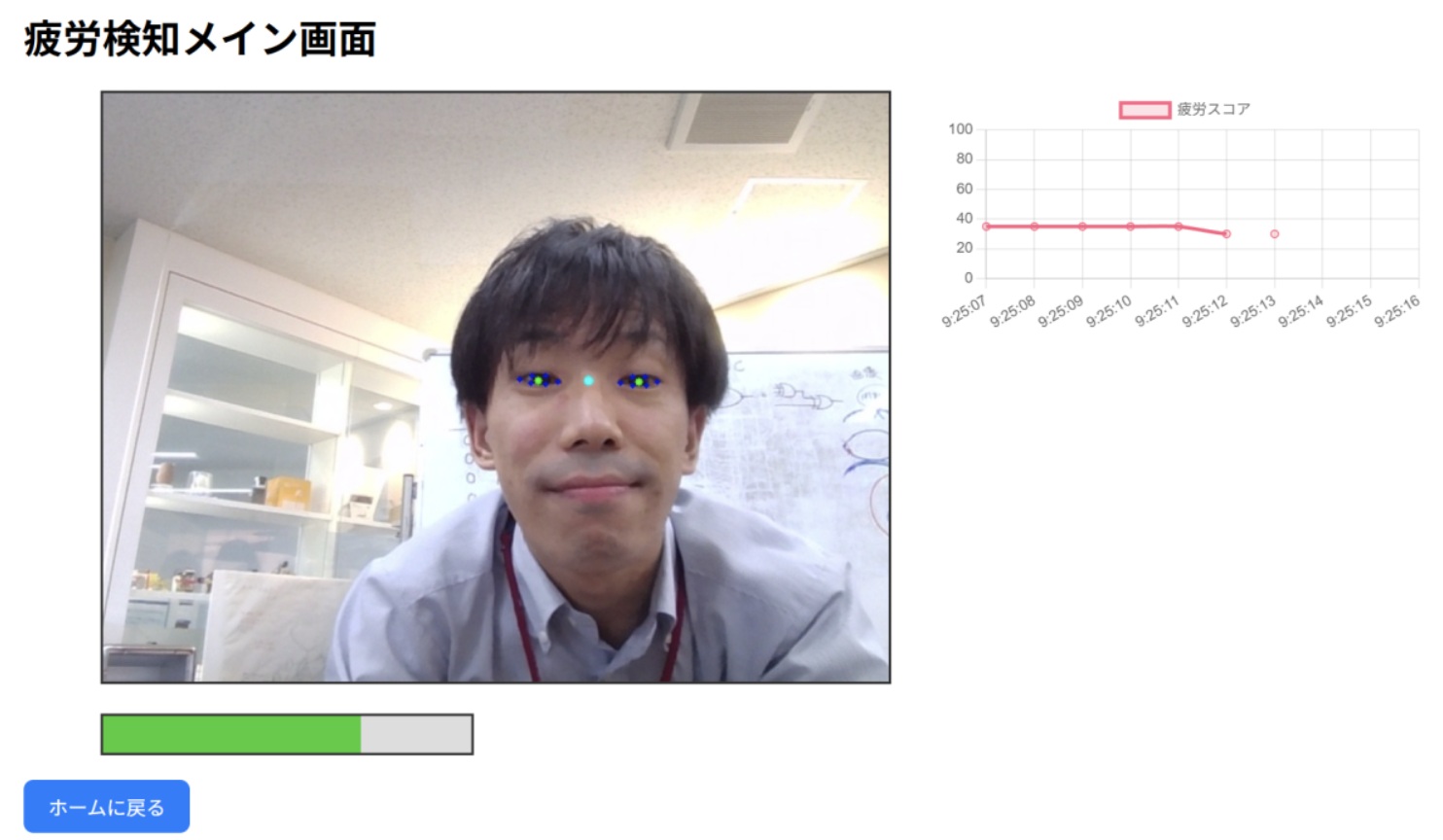

↓実際のアプリ画面(目を認識して、瞬きの回数をカウントしている)↓

🔁 振り返りと学び

チーム開発で学んだこと

- 最初の段階で全体像をざっくりとでも共有しておくことの大切さを実感しました

技術的な成長

- Djangoや環境構築はだいぶ慣れたので、前回のハッカソンに比べてスムーズに準備ができました

🎯 まとめ

- 結果は3位!

- 前回のハッカソンではサポートメンバーの手助けがあって、やっとできた状態でした

- 今回はサポートなしで自分たちだけで完成までできたことで自信がつきました

- 次回は遊び心や面白さを入れる余裕も持ちたい!

🙌 これからハッカソンに参加したい人へ

ハッカソンは、短時間でのチーム開発・プレゼン・技術実装が一気に体験できる最高の修行の場です。

「技術に自信ない」「アイデアが思いつかない」と思って尻込みするより、まずやってみるつもりでトライすると、なんとかなります(笑)

迷っているなら、一度飛び込んでみてください!

AI・ITだけでなく3Dのデザイン技術やロボット開発も学べる、人工知能学科のオープンキャンパスはこちらの画像リンクから!